自動車のエンジンにはさまざまな種類があり、その特性は気筒数やシリンダーの配置によって大きく異なる。直列、V型、水平対向といったエンジンのレイアウトによって、重量バランスや出力特性、搭載スペースなどが決まる。

また、気筒数が増えると回転フィーリングが滑らかになり、高出力が得られるが、燃費やコストが増加する傾向がある。一方で、気筒数が少ないエンジンは燃費性能に優れるが、振動の問題が生じやすい。

この記事では、エンジンの気筒数や配列ごとの特徴を詳しく解説する。

レシプロエンジンの仕組み

レシプロエンジンは、現在の自動車において最も一般的に採用されているエンジン形式である。シリンダー内でピストンが往復運動を繰り返し、その動きをクランクシャフトへ伝達することで回転力へと変換する仕組みを持つ。

ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの多くがこの方式を採用しており、燃焼効率の向上や排ガス規制の強化に対応するため、さまざまな技術が組み込まれて進化を続けている。

エンジンの構造と動き

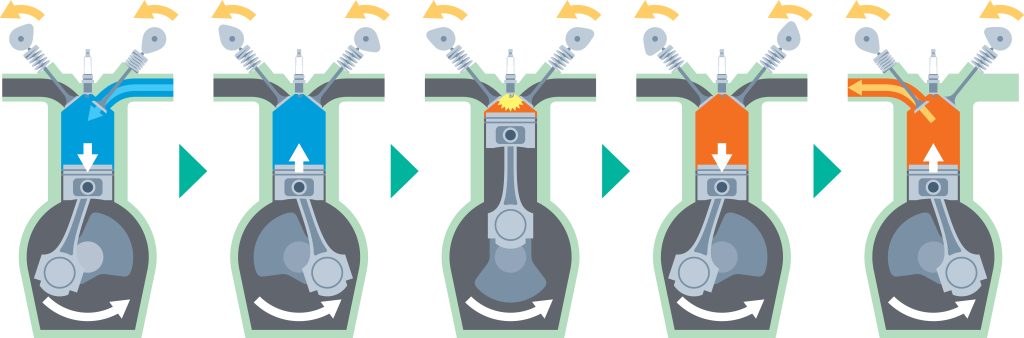

現在主流の自動車用エンジンのほとんどは、レシプロエンジンが採用されている。なお、レシプロとは往復運動を指し、蒸気機関もこのカテゴリに含まれる。火花点火式の内燃機関は、オットーサイクルと呼ぶ方がより正確である。

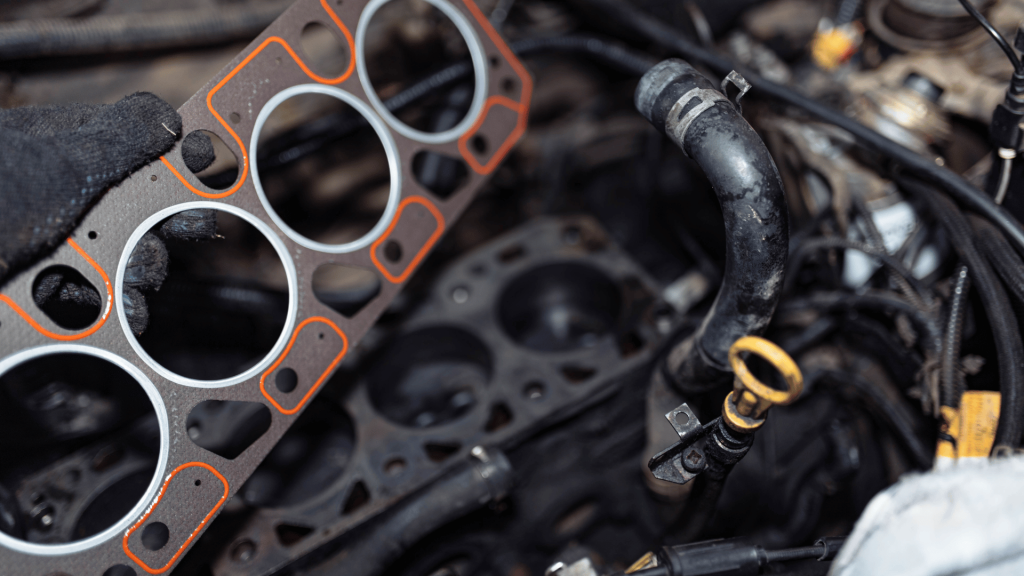

エンジンの稼働プロセスは、4サイクルと呼ばれる吸気/圧縮/燃焼(膨張)/排気の行程が基本となっている。シリンダー(筒)の中をピストンが往復する構造があり、燃焼による膨張でピストンが押し下げられる力を、コンロッドとクランクシャフトの組み合わせで回転力に変換するのが基本の仕組みだ。

ピストンが押し下げられる勢い、コンロッドの左右方向の慣性力、重心が偏ったクランクシャフトの回転によって振動が発生する。エンジンをスムーズに動かすためにはそれらの振動をうまく打ち消す対策が実用には欠かせない。

直列/V型/水平対向 各レイアウトの特徴

自動車用エンジンは、シリンダーの配列によって大きく分類される。具体的には、シリンダーを一列に配置する直列型、二列に分けてV字に配置するV型、左右対称に水平に配置する水平対向型の3種類がある。

それぞれの特性は以下の通り。

直列

直列は最もシンプルで基本的な構成。1列に並べるため、構成部品や全体のボリューム、重量は最も少なくできる。

構造上のデメリットは、前後方向に長くなるため、重心を中央に集めたいスポーツカーでは不利となる。

V型

V型は、同じ気筒数であれば前後長を直列型の約6割に抑えられるため、運動性能の向上に効果的な重心集約が可能なレイアウトである。その一方で、シリンダーヘッドが2つに増えるので、ヘッド周りのパーツ点数と重量がほぼ倍になる。

そのため、上下方向の重心が高くなる傾向があり、吸排気レイアウトの設計に苦慮するケースが多い。

水平対向

水平対向は、V型エンジンのシリンダーとヘッドを水平方向に配置したレイアウトで、基本構造はほぼ同じである。

メリットは、ピストンの動きが左右で打ち消し合うため振動対策に優れ、さらにシリンダーヘッドの位置を低くできるため、重心を下げられる点にある。デメリットは、左右の幅が広くなることと、吸排気レイアウトの自由度が低いことである。

気筒数による特性の違い

自動車用エンジンは、気筒数によって特性が異なる。基本的に、1気筒あたりの排気量が大きいほど気筒数が少なくなり、トルク特性が強くなる傾向がある。

一方、気筒数が増えると1気筒あたりの排気量が小さくなり、高回転域でパワーを発生させるエンジンに適する。そして気筒数が少ないほど燃焼室の表面積が小さくなり、排熱によるエネルギーロスが少なくできるので燃焼効率が高く、燃費にも有効となる。

また、気筒数と点火タイミングの組み合わせで振動の低減を図ることができる。これは先述の4つの工程が要因で、振動の発生の方向とタイミングをうまく分散させると、外部バランサーに頼らずに振動が少ないエンジンにすることができる。

そして、これまでの様々な試行錯誤の結果、1気筒あたりの排気量は500cc前後が最も効率が良いとされていて、この値を外れるにつれて各要素のバランスが崩れていく傾向にある。気筒数ごとの主な特徴を見ていこう。

単気筒

単気筒は気筒あたりの排気量が最大なので、パンチ力の強いトルク特性になる。その一方で燃焼の回数が少ないので高回転は苦手。

また、他の気筒で振動を打ち消せないため、スムーズに回転させるにはバランサーシャフトが必要となる。自動車では採用例がほぼ無く、オートバイや発電機などに採用されている。

2気筒

2気筒エンジンは、単気筒エンジンに次いでトルク特性が強い。水平対向レイアウトにすることで、最もシンプルな振動の打ち消しがおこなえるため、国産車の黎明期に1000cc以下の小排気量エンジンに採用例が多かった。

3気筒

3気筒は、240度位相となる点火タイミングの関係で、ピストンの動きを完全に同期させることができないため、振動が抑えきれない。さらに、燃焼回数が少ないため、4気筒に比べて振動面で不利とされていた。そしてトルク面では2気筒に劣るため中途半端な扱いだった。

しかし排気量が少ないとそのデメリットの影響が小さくなるので、軽自動車では基本仕様と言っていいくらいに採用例が多い。

近年では、気筒間の排気干渉が起きにくい特性を活かし、排気経路の簡素化や触媒の配置最適化による排ガスのクリーン化が進められている。さらに、熱損失の低減も可能であることから、環境性能の高さが再評価され、1.5リットル以下のクラスでの採用が増えている。

4気筒

4気筒は、自動車用エンジンの中で最も汎用性が高く、採用例が多い。排気量はベストバランスの2000ccを中心に、最小クラスはオートバイ用の250cc、最大はアメ車用の3000ccオーバーまでと幅広い。

2気筒ずつを対称に動かすことで1次振動を打ち消すことができるが、コンロッドの傾きの違いによる二次振動が発生する。それを打ち消すためにバランサーシャフトを備えるモデルも多い。

2000ccクラスで比較すると6気筒になめらかさで劣るが、トルク特性では優れている。

5気筒

4サイクルエンジンでは、位相配分の関係で奇数気筒のエンジンはバランスが悪いとされる。それでも数は少ないながらも採用例は数例存在している。

その採用理由は、排気量を容易に拡大できるためである。直列4気筒に1気筒加えて25%排気量を拡大するという乱暴とも言える手法が実際におこなわれていた時代があった。今では製造技術の進歩により4または6気筒で賄えるので廃れている。

6気筒

燃焼間隔が連続するため滑らかだが、発生する偶力による振動が課題となる直列3気筒の構造を、縦に連結することでその欠点を克服している。BMWの「シルキーシックス」の例があるように、直列6気筒は回転フィーリングが最も優れていると言われている。

現在の3000ccクラスではV型6気筒が主流となっている。滑らかさでは直列6気筒に劣るが、スペース効率に優れるため採用例が多い。

8気筒

高級車を中心に排気量が増していく流れの中で、4000cc以上のクラス向けに8気筒が登場する。当初は直列タイプもあったが、前後長の制約により次第にV型に移行していった。

基本特性は直列4気筒と同様だが、バンク角を90度にすることで二次振動を低減できるため、振動面で有利となる。

ただし、この場合のクランクシャフトの位相(クロスプレーン)では、カウンターウエイトが重くなり、レスポンスが低下することに加え、排気干渉が発生するため、排気効率が低下する欠点がある。

それとは別に、クランクピンの位相を180度に配したフラットプレーン方式があり、2つずつ4組の上下動で燃焼時の振動が相殺されるため、バンク角の制約がなく、設計の自由度が高い。レスポンスに優れるメリットがある一方で、二次振動の対策が必要となる。

アメリカ車の多くはクロスプレーン方式を採用している。

10気筒

自動車用としては直列の採用例は無く、V型のみとなるが、それも採用例はアウディ系など一部に限られる。

V8のコンパクトさとV12の高回転特性を兼ね備えたバランスの良さが評価され、F1などの競技用エンジンとして多く採用された時期がある。しかし、市販車用エンジンとしては課題も多く、広く普及するには至らなかった。

12気筒

回転のなめらかさに優れる直列6気筒をV型に2列配置したカタチのV型12気筒はエンジンの頂点として君臨する存在だ。なめらかに高回転まで吹け抜ける回転フィーリングと6000ccクラスのパワーを併せ持つため、性能面では文句の無いパフォーマンスを見せる。

一方で、コストが大幅に上昇するため、高級車やフェラーリなどのスーパーカーに限られて採用されている。また、唯一の存在としてシリンダーの配列を3つ備えるW型12気筒というユニットをフォルクスワーゲンがリリースしている。

16気筒

市販車用のエンジンとしては最大気筒数となるのがこのW型16気筒だ。排気量もそれに沿ったサイズで、8000ccという容量を誇る。その狙いは、大排気量で高回転化を実現するというもの。

W型12気筒と同様にフォルクスワーゲンが開発したもので、同グループのブガッティ各車両に搭載されている。W型という名称だが厳密には狭角V型8気筒をV型に配置した構成で、シリンダーブロックは2列となる。

レースの世界では、V型や、水平対向を二段に重ねたH型というレイアウトの16気筒ユニットも存在していた。

世界の各地域での主要レイアウトの違い

世界を見回してみると、その地域により多く採用されているエンジンレイアウトに特色が見られる。

北米地域

北米市場では言わずもがな、V型8気筒ユニットの採用例が圧倒的に多い。

この傾向の理由については諸説あるが、ハーレーのVツインへの愛着の深さを踏まえると、クロスプレーン式V8独特の鼓動感やトルク特性が、アメリカの広大な風土に適しているという意見もある。

欧州地域

欧州は、自動車の発祥に深く関わっているため、進化の過程でさまざまな形態のエンジンが生み出されてきた。長い歴史を振り返ると、あらゆるタイプが存在していると言える。

その中から絞ってピックアップすると、長年にわたり大衆車を支えた水平対向2気筒ユニットは欠かせない存在だろう。また、直列4気筒ユニットは多くの車種に搭載されたポピュラーなレイアウトであり、古いジャガーやBMWの直列6気筒も外せない。

そして、その頂点に君臨するV型12気筒ユニットは、自動車エンジンの象徴と言える。

日本

日本の自動車開発は、黎明期に先行していた欧州や北米の技術を参考にして生み出されたものが多く、現在のラインナップにも、その影響を受けたユニットが少なくない。

日本の特徴を挙げるとすると、90年代に栄華を極めた小排気量ターボの印象が大きい。また、V型6気筒ユニットの熟成度も世界トップと言っていいだろう。

まとめ

時代の趨勢の変化に伴って消えていったレイアウトも多いが、中には直列3気筒のように、時代の雰囲気の要請に応じて再評価されたものもある。

今後は、予想外のレイアウトに注目が集まる可能性も十分にあるため、メカ好きにとっては楽しみな展開となるだろう。

エンジンのレイアウトや気筒数の違いによって、走行フィーリングや特性が大きく変わることが分かった。しかし、実際の違いを体感するには、実際に運転してみることが最も確実な方法である。

「おもしろレンタカー」では、多様なエンジンレイアウトを搭載した車両をレンタルできるため、実際に乗り比べ、それぞれの特徴を確かめることができる。エンジンの違いを楽しみながら、自分に合った走りを見つけてみるとよい。