かつて「直噴」と聞くと、ディーゼルエンジンを搭載するトラックなどの商用車のイメージが強かった。しかし、2000年前後から乗用車でも徐々に採用されるようになった。そして今では環境対応のエンジンには欠かせない技術になっている。

ここではその直噴について少し掘り下げていこう。

直噴とは何か?

直噴エンジンは、燃料を燃焼室に直接噴射することで燃焼効率を高める技術である。従来のポート噴射と異なり、より精密な燃料制御が可能となり、燃費の向上や出力の向上に寄与する。本章では、直噴の基本的な仕組みについて詳しく解説する。

燃料供給装置の役割と種類

まず、直噴の話に入る前に、レシプロエンジンの燃料供給機構について簡単に説明する。レシプロエンジンは燃料と空気を混ぜた混合気という状態の気体を燃焼室に取り込んで着火、燃焼させることで回転力を生み出している。

そのため、燃焼に適した混合比を維持するために、流入する空気の量に応じて燃料を計量し供給する機構が必要となる。量産車では1980年代に燃料電子噴射装置が普及するまではキャブレターがその役を担っていた。

キャブレターは、ベンチュリー効果で発生する負圧で燃料を吸い出し、霧状に噴射して適正な比率の混合気を作り出す装置。作動がアナログで、基本的にエンジンの流速に依存するため、精密な制御はほぼ不可能である。

そのため、1970年代に環境問題が深刻化し、燃費や排ガス規制が厳しくなると、対応が困難になった。そこで開発されたのが、インジェクションと呼ばれる燃料電子噴射装置だ。

キャブレターでは流速に応じた燃料を供給することしかできなかったが、エンジンの状態によらず燃料を任意に噴射できるインジェクターにより、積極的な燃焼コントロールが可能になった。

そのため、余剰な燃料の流出を抑制でき、燃費が向上し、燃焼状態を細かく制御できることで排気ガスの有害物質を削減できるようになった。今ではこの燃料電子噴射装置がほぼすべてのクルマに採用されている。

直噴とは何か

直噴とは、その名のとおり燃料を直接噴射する方式である。ここで重要なのは、燃料をどこに噴射するかである。直噴ではない機構では、インジェクターが燃料を噴射するのは吸気ポート内になる。そのため直噴と区別するために“ポート噴射”とも呼ばれる。

ポート内に噴射された霧状の燃料は、吸気と混ざり合い、混合気を形成する。一方の直噴は、燃料を直接燃焼室に噴射する機構を指す。

直噴エンジンでは、燃料インジェクターはスパークプラグのように燃焼室内に配置され、霧状の燃料を直接噴射する。

直噴の目的、効果、欠点

直噴エンジンが開発された背景には、環境規制の厳格化や燃費向上の要求がある。希薄燃焼による燃費向上や出力向上を目的として導入された技術であるが、一方でカーボンの蓄積やNOxの発生といった課題もある。本章では、その目的やメリット・デメリットについて掘り下げていく。

ガソリン直噴方式の目的

1990年代に入り、温暖化やオゾン層破壊などの問題による環境負荷の大幅低減が求められるようになると、これまでの方式では対応が困難となり、新たな方式の打開策が必要になる。

その答えのひとつとして開発されたのが、希薄燃焼を基本とするエンジンである。その実現のためには直噴方式の採用が必須だった。

レシプロエンジンの燃焼と適正な混合比

ガソリンを燃料とするレシプロエンジンでは、エンジンの稼働状態によって適正な燃料と空気の混合比率が変化する。最もエネルギー効率が良いとされるのは理論空燃比14.7:1であり、この値をストイキと呼ぶ。

これはあくまで理想の燃焼比率であり、エンジンの稼働には負荷が加わるため、状況に応じて比率を調整する必要がある。

概略として、始動時や負荷の大きい加速時には燃料比率を高めたリッチ状態が、負荷の小さい巡航時には燃料を絞ったリーン状態が適している。

環境問題にリーンバーンで対応するアプローチ

直噴のメリットは、燃焼状態を自在に制御できる点にある。そのひとつが超希薄燃焼で、理論空燃比の何倍も薄い空燃比の状態での燃焼を可能にする。

その先駆けとなったのが、1996年に三菱が開発した「4G93-GDI」エンジンである。このエンジンの狙いは、空燃比をリーンにすることで消費燃料を抑えるというもの。

通常のポート噴射式では、空燃比を16以上にすると燃焼温度の上昇によりノッキング(異常燃焼)が発生するため、それ以下での運用が必要となる。しかし、スパークプラグの着火点付近に直接燃料を噴射することで、結果的に20を超える超希薄空燃比での燃焼を可能にした。

中心の濃い層から周囲の薄い層へと燃焼が広がるため、「成層燃焼」と呼ばれる。これによって負荷の少ない状態ではリーン燃焼で燃料の消費を抑え、負荷の大きい状態ではストイキ、またはリッチ燃焼でパワーを出すことで、燃費と力強さの両立を実現した。

このGDIの成功に触発され、ライバルメーカーも希薄燃焼エンジンを開発したが、成層燃焼の欠点であるカーボンの堆積やNOxの発生といった問題により、短期間で市場から姿を消した。

出力効率向上のための直噴活用

その後、別のアプローチで直噴が活用されるようになった。それが2002年にアルファロメオからリリースされた「JTS」だ。これは空燃比の薄い成層燃焼を用いるのではなく、ストイキ燃焼を基本とした方式をとっている。

直噴の目的は、燃料噴霧時の気化潜熱を利用して圧縮比を高め、出力効率を向上させることである。先述のように混合気は熱が一定以上に高まると異常燃焼を起こしてしまうが、圧力が上がることで温度は上昇するため、高圧下でも同様に発生する。

燃焼室に燃料を直接噴霧すると、気化潜熱効果により燃焼室の温度が局所的に低下し、その分混合気の体積が減少するため、結果として圧縮比が向上する。

その仕組みを利用して出力効率を高めようというのがJTSの狙いだ。このエンジンでは圧縮比が実質2ほど高められたという。また、この効果はターボなどの過給エンジンでも有効で、過給によって増すノッキングの発生が抑えられるため、出力、トルクを増すことができる。

直噴の欠点とその対策

直噴エンジンの最大のメリットは、燃料を燃焼室に直接噴霧することで燃焼を積極的に制御できる点にある。

しかし一方で、混合気の不均一という構造上の問題があり、それによる部分的な不完全燃焼の影響でカーボンやNOxが発生しやすく、その対策が課題となる。

2005年にリリースされたトヨタの「D-4S」では世界初となるポート噴射と直噴を組み合わせたシステムを実現。低負荷時にはポート噴射で燃費を向上させ、カーボンやNOxの発生を抑制し、高負荷時には直噴により高出力を発生させることで、理想的な特性を実現している。

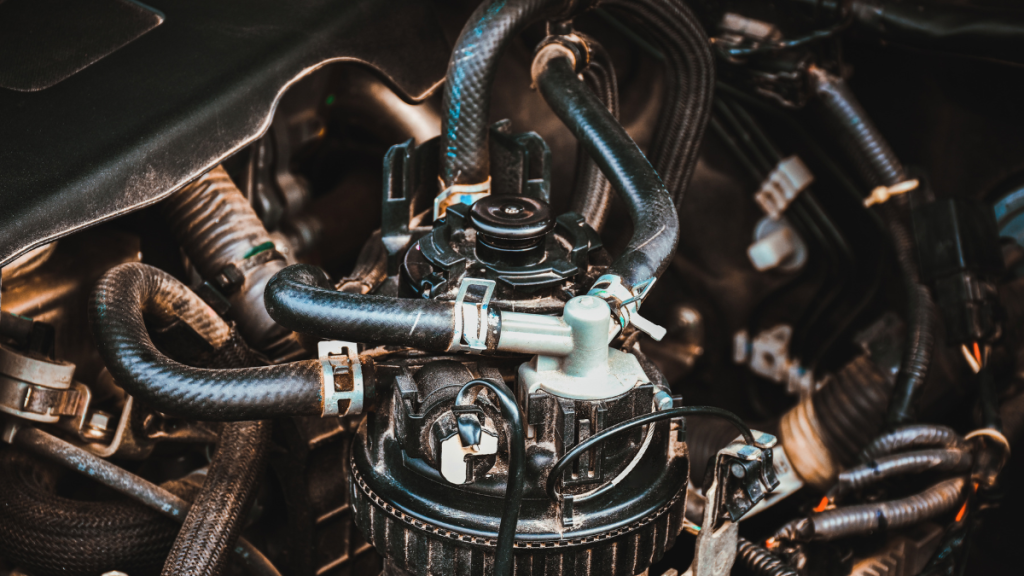

直噴インジェクターの仕組み

インジェクターというのは、ポンプで加圧された燃料をインジェクター先端に備えたバルブの開閉で噴霧する仕組み。燃料の圧力は一定で、バルブの開閉回数で送り出す燃料の量をコントロールしている。

ポート噴射では、基本的に負圧環境下で噴射されるため、燃料の圧力は250〜400kPaに保たれている。それが直噴では瞬間的に一気に噴射する必要があるため、燃料の圧力はポート噴射の50〜100倍もの高圧が必要になる。

燃焼圧に耐える耐久性に加え、高燃圧を維持する機構も必要となる。高燃圧を生み出す仕組みとして、強力な電磁ポンプで加圧した後、エンジン駆動の機械式ポンプでさらに圧力を高める方式が採用されることが多い。

これらの耐圧性や高圧燃料供給の仕組みには、古くから直噴システムを採用するディーゼルエンジンの技術が活用されている。

直噴を採用しているエンジンの代表例

直噴技術は、現在多くのメーカーのエンジンに採用されている。ディーゼルエンジンでは標準技術であり、ガソリンエンジンにも燃費向上や出力向上のために広く導入されている。本章では、代表的な直噴エンジンの種類を紹介し、それぞれの特徴について解説する。

ディーゼルエンジン系

ディーゼルエンジンはその仕組み上、ほぼすべてのエンジンが直噴方式だ。インジェクターの噴射量とタイミングが燃焼圧をコントロールして回転数を制御しているので、インジェクターがアクセルバルブの役割も兼ねている。

ガソリンエンジン系

<リーンバーン・タイプ>

- 三菱・GDIシリーズ

- トヨタ・D-4シリーズ

- 日産・NEO Diシリーズ

- マツダ・SKYACTIV-Gシリーズ

<ストイキ燃焼・タイプ>

- トヨタ・D-4S/D-4STシリーズ

- 日産・MR-16DDTなど

- ホンダ・i-VTECの一部

<特殊系>

- マツダ・SKYACTIV-Xシリーズ

同型のポート噴射とのスペックの違い

ポート噴射と直噴の違いを比較するため、同型エンジンで両仕様を展開する日産「MR20型」シリーズのスペックを比較する。

| MR20DE | MR20DD | |

| 燃料噴射方式 | ポート噴射 | 直噴 |

| エンジン仕様 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ | 可変バルブタイミング |

| 排気量 | 1997 cc | 1997 cc |

| 内径×行程 | φ84.0 × 90.1 mm | φ84.0 × 90.1 mm |

| 圧縮比 | 10.0 | 11.2 |

| 最高出力 | 137PS/5200rpm | 150PS/5800rpm |

| 最大トルク | 20.4kgm/4400rpm | 20.6kgm/4400rpm |

どちらもエンジンの基本形式は同一としながら、MR20DDでは直噴化により出力、トルク共に向上を果たしている。注目すべきは圧縮比であり、1.2ポイント高められている。これによりパンチが加わった出力特性が得られているようだ。

MR20DEは最大トルクの9割を2000rpmで発生し、フラットトルクによる扱いやすさが特徴だ。一方、MR20DDはその特性をやや高回転寄りに設定し、加速フィーリングを強調している。

まとめ

先述のように直噴エンジンは大きなメリットと共に欠点も抱えている。トヨタ「D-4S」のようにポート噴射と組み合わせ、欠点の発生を抑えるアプローチは、その対策のひとつである。

しかし、今後さらに進化する低燃費技術には、直噴システムが不可欠である。エンジンの進化と共に直噴システム関連も進化していくだろう。

直噴エンジンの進化により、燃費性能や出力特性が向上し、多くの車両で採用されている。しかし、実際にそのフィーリングを体感するには試乗が不可欠である。

「おもしろレンタカー」では、直噴エンジン搭載のスポーツカーや高性能車を揃えており、その走りを存分に体感できる。最新技術の恩恵を受けたエンジンの実力を確かめたい方は、一度「おもしろレンタカー」で試乗し、その違いを実感するとよい。