今ではすっかり一般的な存在となり、馴染んだ感のあるCVT。初めて量産車に採用されたのは1985年に発売の「スバル・ジャスティ」で、それから30年以上にわたって進化を遂げている。

ここでは、あらためてCVTの仕組みやメリットについて少し掘り下げてみたいと思う。

AT=オートマチック・トランスミッションとは

CVTの説明の前に、まずはそれを包括するAT(オートマチックトランスミッション)の仕組みと利点から説明する。

ATとMTの違い

自動車用の変速機(トランスミッション)は大きくMTとATとに分けることができる。MT(マニュアルトランスミッション)は、マニュアルというように手動で変速をおこなうトランスミッションである。

変速段数は5速が一般的で、スポーツ系車種には6速の設定が多く、最高で7速となっている。変速機構は各段のギヤを駆動軸に差し替える方式で、センターコンソールのシフトレバーで操作する。

ギヤが駆動軸に組み込まれた状態では車軸と直結するため、発進時と各ギヤを切り替える際には、車軸とエンジンの回転数の差を埋めなくてはならず、その操作をクラッチでおこなう。

ATの仕組み

ATはオートというように、変速とクラッチの操作を自動でおこなうトランスミッションである。

変速の機構は、基本のギヤを切り替える部分はMTと同じく、各速度域を受け持つギヤを駆動軸に差し替えることでおこなうが、差し替え操作は油圧機構が担い、操作のタイミングは専用のコンピューターが管理する。

ATのコンピューターは主に車速とアクセル開度、エンジンの負荷などをセンサーで読み取り、組み込まれたプログラムに従って適切なギヤに切り替える命令を油圧機構に送り、変速がおこなわれる。

ポイントは車軸とエンジンの回転数の差を埋める“クラッチ”に代わる機構、“トルクコンバーター”が組み込まれていること。その仕組みは、オイルが満たされたドーナツ状の部屋に、エンジン側の軸とAT側の駆動軸それぞれに繋がった円盤が交互に配置され、その円盤に生えた細かいフィンがオイルを搔くことで駆動力がエンジンの軸からAT側の駆動軸にやわらかく伝わるというもの。

トルクコンバーターはオイルの粘性を利用して回転の調整をおこなっているため、常に滑りによる伝達ロスが発生しているので、変速をおこなわない状態では、ロックアップクラッチという機構によりエンジン軸と駆動軸を直結し、伝達ロスを最小限に抑えている。

一般的なATの優れた点と欠点

一般的なATは、実際の段階的なギヤで変速がおこなわれているため、大排気量やターボエンジンの大きなトルクにも耐えられるという点がまずメリットとして挙げられる。トルクコンバーターも容量を増やすことで対応が可能。

そして、加速時や車速が高いときなどの高トルク発生時の駆動ロスが少ないことから、特に高速巡航時の燃費が良いという点も大きなメリットとなる。一方の欠点は、変速が自動でおこなわれることによる加速感の不連続性と、加速トルク発生の遅延である。

あくまでも変速のタイミングはATのコンピューター任せなので、ドライバーの意向と合わない場合もあり、アクセルワークが頻繁に変化する山道やサーキットなどを気持ちよく走りたい場面では、不満が出ることも多い。

CVTとはどんなもの?

CVTとは「Continuously Variable Transmission」の略で、「連続可変トランスミッション」と訳される。大きな括りではATの1種類に分類される。“連続可変”とあるように、各速度域を受け持つギヤが存在せず、変速が区切りなく連続的におこなわれるトランスミッションである。

変速の方式は用途によっていくつも開発されていて、自動車のトランスミッションだけでも下記の種類が実用化されている。

- 巻き掛け式(ベルト、チェーンなど)

- トロイダル式

- コーン式

ここでは最も一般的な巻き掛け式について解説する。

CVT(巻き掛け式)の仕組み

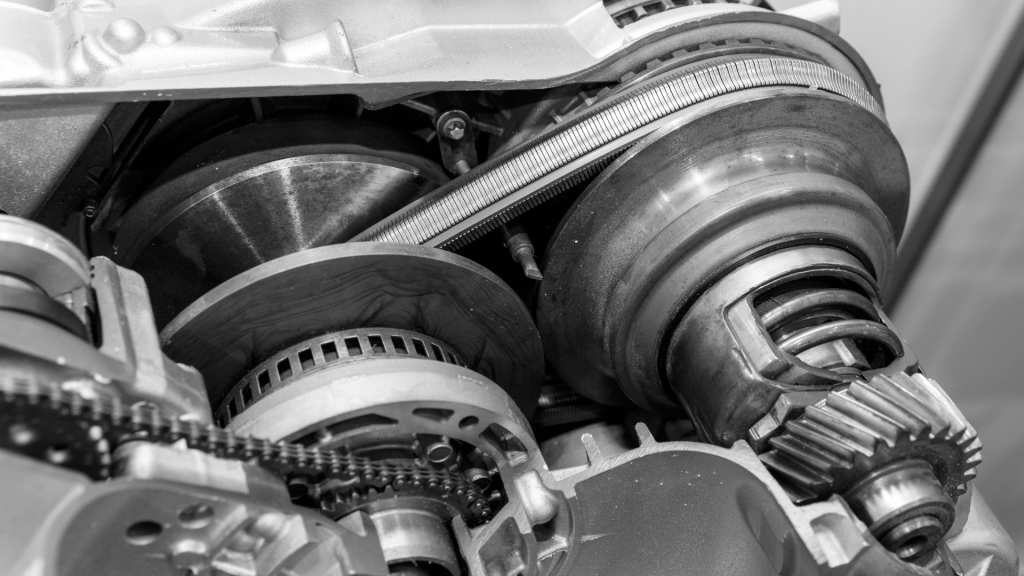

巻き掛け式CVTの基本構造は、円錐を扁平につぶしたようなディスクを尖った方で向かい合わせに組み合わせたプーリーが2セットあり、それらを少し離して配置し、プーリーの溝にV字断面のベルトを掛けて繋げたものである。片方がエンジンに、もう片方が車軸へと繋がっている。

エンジン側のプーリーのすき間を広くしていくと、斜めの円錐の面でベルトは中心に向かって入り込んでいく。このとき、もう一方の車軸側のプーリーでは、ベルトが緩んだ分だけプーリー間が狭くなってベルトは外周に押し出されていく。

この状態をギヤ比として見ると、エンジン側のプーリーは小さな径のギヤとなり、車軸側のプーリーは大きな径のギヤとなるので、変速比が大きくなり、エンジンのトルクが低いときでも駆動輪をしっかり回すことができる。

つまりMTでいうところの1速、2速あたりのローギヤに該当する。逆にエンジン側のプーリーが狭まってベルトが外周近くに位置する状態はトップギヤ側になり、より高速で駆動輪を回すことができるようになる。

このプーリーのすき間を任意に変化させて、継ぎ目なく変速できる機構がCVT(巻き掛け式)である。変速の制御については、一般的なATと同様に専用のコンピューターがおこなっている。

このようにCVTはプーリーとベルトでエンジンの軸と駆動軸が直結しているため、発進時にはATと同様に回転数の調整が必要となる。そのため、ATと同様にトルクコンバーターを装備してそれをアシストしている。

CVTのメリット

CVTはその無段変速という仕組みにより、変速をギヤに依存せずにおこなえるため、ギヤの継ぎ目が無い連続したスムーズな加速が最大のメリットだ。

例えば高速道路の料金所からの長めの加速時など、一般的なATでは2→3→4と何度かのギヤ切り替えによる加速の継ぎ目を感じるが、CVTではそれが無く、スムーズに巡航速度まで加速できる。

また、路面の摩擦係数(μ)が低い雪道などの加速でも、変速の継ぎ目があるATでは駆動力の変動でスリップのきっかけが発生する恐れがあるが、CVTではそれが無いというのもメリットになるだろう。

また、生産面では構造がシンプルで使用部品も少なく済むことからコストを抑えることができるという点もメリットになる。そのため価格の低い軽自動車や小型車への採用が多く見られる。

CVTのデメリット

CVTは構造上、動力の伝達を摩擦によっておこなっているため、その摩擦によるエネルギーロスを宿命的に抱えている。特に変速比が大きくなる発進時と高速巡航時にその影響が顕著で、時間の長い高速巡航時の燃費の悪化がデメリットのひとつとして認識されている。

また、連続可変のスムーズな加速の反面で、減速時にもスムーズに変速がおこなわれるため、期待した強さの“エンジンブレーキ”が得られないという点もデメリットのひとつとして挙げられる。

山道の下りではエンジンブレーキを多用するために、当初はそれが深刻な問題とされていたが、今では制御技術の進化によって適切な変速比に留められるようになったので、取り沙汰されることは少なくなっている。

また、先述の摩擦による伝達におけるもうひとつのデメリットが“スリップ”である。機械的に噛み合っているギヤ式ではスリップは発生しないが、摩擦式では許容量を超えるトルクまたは負荷が掛かるとスリップしてしまい、伝達に大きな損失が発生してしまう。

そのため、大排気量車やターボエンジン車への採用は不向きとされていた。これについては“トロイダル式”など、摩擦に強い方式の採用である程度クリアできている。

CVTの現在と未来

採用され始めた当初はデメリットばかりが取り沙汰され、欠点の多い方式という印象もあったが、それから30年以上の間で進化を果たし、現在では、そのデメリットを解消する機構を備えたCVTが各社から提供されている。

最新CVTの特徴

CVTのデメリットの根源は摩擦によるものであるが、まずはその摩擦によるロスを最小限に抑える工夫が施された。CVTのパイオニアと言われるスバルはいち早く金属プレートを連ねた専用ベルトを開発し、摩擦ロスの低減、変速のスムーズ化、高トルクへの対応を実現した。

日産は独自に“トロイダル式”を開発して、それまで採用が見送られていた高トルクエンジンを搭載する高級車へのCVT採用を実現している。そして構造的な面では、ギヤを連ねる一般的なATでは長さ方向に増やせば多段化が可能だが、CVTではプーリーの径を大きくする必要があるため、搭載スペースの制約から限界があった。

それに加えて変速比の高い高速走行時の伝達ロスの問題もあり、巡航速度を高めることが課題とされてきた。その解決策として、副変速機構を備えるという手法が採用されるようになった。例えばトヨタの「ダイレクトシフトCVT」では、プーリー機構の他に専用のギヤを装備しているのが特徴だ。

回転差が大きくトルクが必要な発進時や低速走行時に専用ギヤを使用することで、プーリーが受け持つ範囲を縮小でき、プーリー径の縮小や伝達効率の向上を図ることができる。また、ダイハツではエンジン出力の低い軽自動車向けに、高速巡航時のエンジン回転数を抑えられる副変速機構を備えた「D-CVT」を開発した。

従来のATで言うところの“オーバードライブ”にあたるもので、大きな変速比が得られる“遊星ギヤ”をCVTに組み込み、高速道路での巡航速度域でその遊星ギヤ機構を作動させることで、エンジンの回転数を抑えることができるというもの。

これもまたプーリー径を小さくできるため、搭載スペースに限りがある軽自動車では有効といえる。

これからのCVTはどうなる?

今の時点でも高い完成度が感じられるCVTだが、今後はさらに高まっていくのが必至な環境負荷低減への取り組みや、それに伴うエンジンの進化やハイブリッドへの適正化、EVへの対応など、克服しなければならない課題は依然として多い。

例えば伝達ロスの低減や、作動ロスの低減はエネルギー効率を高めるために有効だし、構造の適正化によるコンパクト化や製造コスト低減も課題だろう。メリットの多いCVTは、それらの課題に対応する有効な機構であり、今後の進化にも注目が集まる。

CVTのスムーズな加速感や静粛性は、スペックだけでは味わいきれない魅力がある。言葉では伝わりにくいそのフィーリングを体感するには、実際にハンドルを握ってみるのが一番だ。おもしろレンタカーではCVT搭載車も豊富に取りそろえているので、ぜひその快適な乗り味を実走で確かめてみてほしい。